幼児に比較の概念を身につけてもらう方法をご紹介【4歳息子の場合】

幼児に比較の概念を身につけてもらうにはどうすればいいだろう?身近なものを使ってできる方法はあるのかな。

幼児に比較の概念を身につけてもらうにはどうすればいいだろう?身近なものを使ってできる方法はあるのかな。

今回はこんな疑問について、息子の変化から、ご家庭ですぐにできる方法をご紹介します。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]我が家では、子供が恐竜図鑑にはまってから、自然と恐竜を比較するようになりました。[/word_balloon]

恐竜でない図鑑でもできる方法ですので、お子さんの興味に合わせて参考にしてみてください。

まだ小さくて、特定のものに興味のないお子さん向けの方法もご紹介しています。

あくまで我が家のケースですが、参考になるとうれしいです(^^)

目次

幼児に比較の概念を身につけてもらうには?

具体的な方法は2つあります。

①図鑑を使う

②教材を使う

我が家では、図鑑を使いました。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]使ったというより、興味のある図鑑を使っているうちに、子供が自然と大きさ比べをするようになりました。[/word_balloon]

図鑑で比較の概念を身につける

使ったのは恐竜図鑑です。

恐竜好きなお子さんには、自信をもっておすすめできます!

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]もちろん、恐竜に興味がないお子さんにも応用できます。あとでご紹介しますね。[/word_balloon]

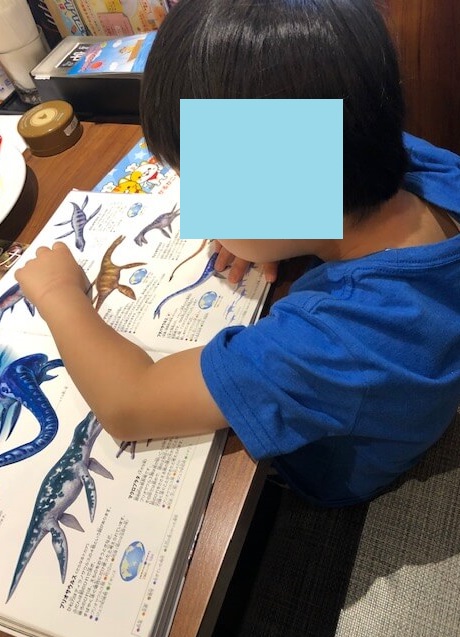

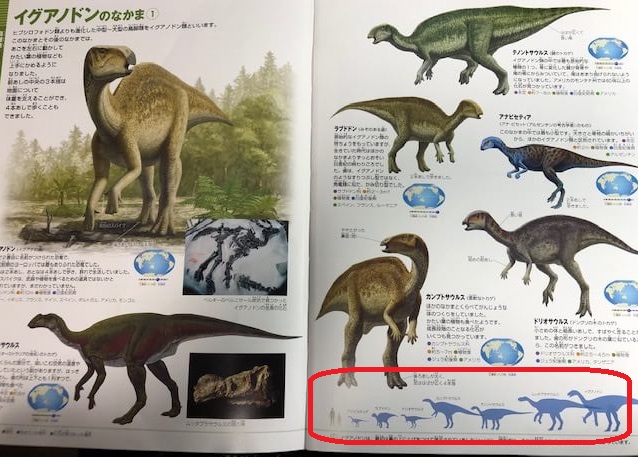

たとえば、こちらは小学館の恐竜図鑑NEO。

小学館の図鑑NEO

見開きぺージに掲載されている恐竜の大きさ比べができるようになっています。

ポイントは、自分、親と恐竜を比べられること。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]自分、自分の親と比べて恐竜がどれくらい大きいかをひとめで確認できる構成なので、自然と比較の概念が身につきました。[/word_balloon]

見て比較できるだけでなく、それぞれの恐竜が何メートルなのか、大きさの数値も書かれています。👇

小学館の図鑑NEO

恐竜にはまりだした息子は、写真の比較では飽き足らず、恐竜の大きさ(数値)にも注目するようになりました。

恐竜図鑑を見るときは必ず、「〇〇は何メートル?」と聞いてきます。

[word_balloon id=”2″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]ティラノサウルは13m、スピノサウルスは16m。じゃあ、スピノサウルスの方が大きいね[/word_balloon]

というように、イラストだけでなく、数字で比較する習慣も自然と身につきました。

恐竜図鑑には、「1.5m」のように、小数点が登場します。

[word_balloon id=”2″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]ママ、この点はなに?[/word_balloon]

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]「1.5mは1mと2mの真ん中という意味だよ。7.5mだったら、7mと8mの真ん中ね」[/word_balloon]

少し迷いましたが、息子には「1.5」の「.」が持つ意味を伝えました。

子供の頭の中では、「恐竜についてもっと知りたい」が一番のモチベーションになっているので、疑問に思うところはなるべく答えてあげることにしています。

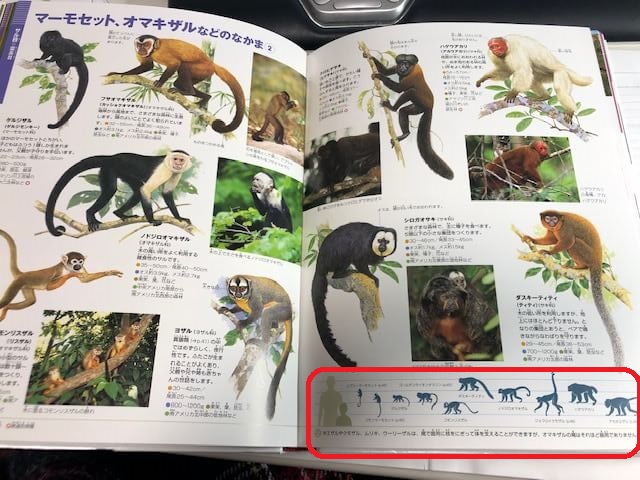

恐竜図鑑でなくても、興味のある図鑑があれば、自然と比較するようになると思います。

たとえば、小学館の動物図鑑も、大きさの比較ができるようになっています。

小学館の図鑑NEO

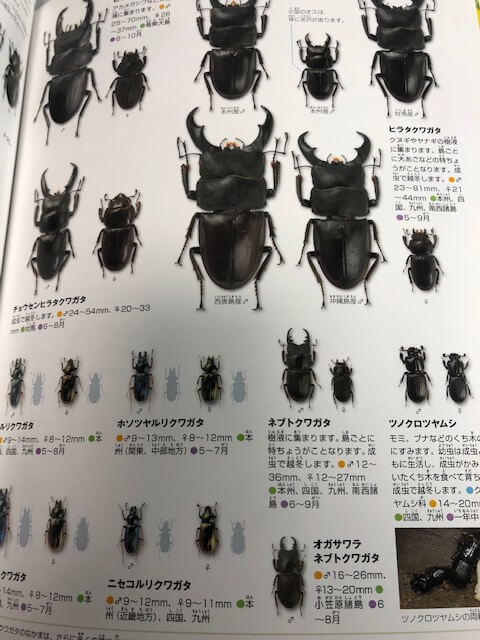

昆虫図鑑も同じです。

小学館の図鑑NEO

わたし自身、深く考えずに、とりあえず図鑑を買ってあげただけでしたが、図鑑の構成が優れているのでしょうね。興味を持てば持つほど、子供は自然と学んでいくようになりました。

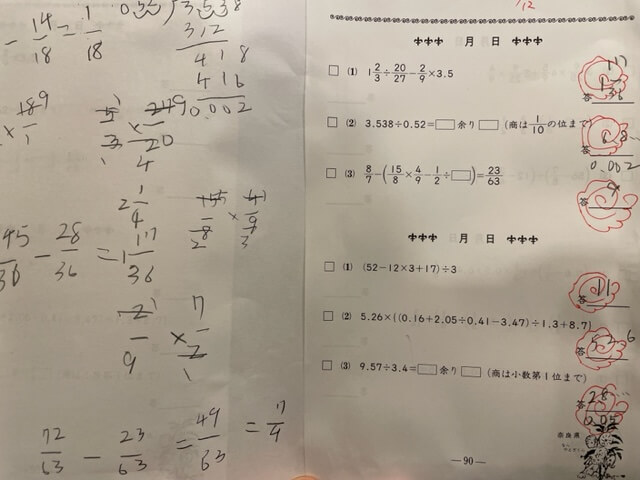

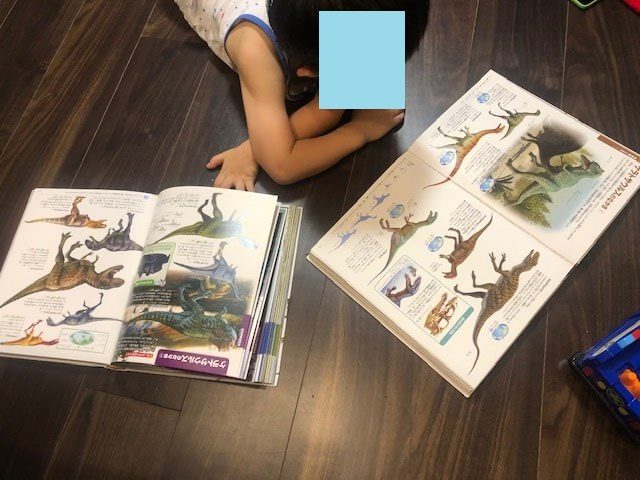

恐竜にはまってからは、気づけば図鑑を開いて、ディテールを追求しています。

ファミレスで図鑑を眺めているところ

クイズの出しっこも面白い

比較の概念に慣れてきたら、親子で問題を出し合うのも面白いです。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]次の中で、いちばん大きい恐竜は何でしょうか?

1. ティラノサウルス

2. ディプロドクス

3. コエロフィシス[/word_balloon]

[word_balloon id=”2″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]2のディプロドクス![/word_balloon]

こういうクイズは子供に受けますね。やり始めると止まりません。

【比較の概念】さらなる発展系クイズ

単純な大きさの比較だけでなく、抽象化して比較、という合わせ技も可能です。

たとえば、

問題

鳥盤類にイグアノドンとパキケファロサウルスがいますが、2つの大きな違いは何でしょうか?

答え

パキケファロサウルスは頭が固い

問題

肉食恐竜の中で、最も大きな恐竜はどれでしょうか?

答え

スピノサウルス

問題

スピノサウルスとティラノサウルス、どちらも肉食恐竜なのに、闘わなかったのはなぜ?

答え

生息している場所が違ったから

論理的思考力の1つ、いろいろあるものをグループ化し、比較することが、恐竜図鑑で身につけることができます(もちろんこれだけでは十分とはいえませんが💦)。

息子にとって恐竜は妥協したくない分野のようで、図鑑の間違いを見つけると教えてくれます。

学研の図鑑LIVE

[word_balloon id=”2″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]肉食恐竜で一番大きいのはティラノサウルスでなくて、スピノサウルスだよね。

図鑑が間違っている![/word_balloon]

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]調べてみたら確かにその通りだ・・・。

好きなことだと、自然と比較の概念がみにつくんだね。[/word_balloon]

教材で比較の概念を身につける

前半では図鑑を使って比較の概念を身につける方法をご紹介しました。

なかには、恐竜や動物にまだそれほど興味のないお子さんもいらっしゃいますよね。

そんなときは、市販の教材を使うのがおすすめです。

たとえば、ベネッセのこどもチャレンジの「思考力特化コース」。

こどもチャレンジ

子供のうちに身につけておきたい概念を勉強できるワークブックが毎月届きます。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]2歳くらいだと、まだ特定のものに興味はないかもしれませんので、こどもチャレンジのような教材を使うのもよいですね。[/word_balloon]

>>>こどもチャレンジの資料請求・無料体験教材申し込みはこちら

![]()

👇比較の概念を身につけることをゴールとした教材もありますね。

まとめ

子供が何かに興味をもったら、その興味をできるかぎり伸ばしてあげたいですよね。

まだ特定のものに興味がない場合は、教材を利用するのがいいと思います。

息子の場合は恐竜にたまたま興味を持ち、自然と比較するようになりました。

恐竜の場合、単位の概念まで教えられちゃうので、個人的におすすめです。

[word_balloon id=”1″ position=”L” size=”M” balloon=”talk” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_border=”false” avatar_shadow=”false” balloon_shadow=”true”]

図鑑には、70cmとか1.5mとか、複数の単位が登場します。

さらに深く理解したい子供には、そのまま算数を教えてあげるのも◎ですね。

[/word_balloon]

という不安をお持ちの方向けに、子供に図鑑に興味を持ってもらうコツをこちらに書きました。

1秒ですぐにできる方法ですので、ぜひ参考にしてみてください!

我が家では、この方法で図鑑にディープにはまり、いまに至ります。