出口式みらい学習教室に通って半年後の変化【幼児から具体化と抽象化を日常的に実践する方法】

子供が出口式みらい学習教室に通って半年経ちました。

今回は、子供に見られた変化についてご紹介します。

出口式みらい学習教室に通って半年後の変化

教室で習った、「具体化」「抽象化」を自然に実践するようになりました。

具体と抽象のわかりやすい例では、

りんご、桃、メロン(具体)、フルーツ(抽象)などがあります。

人に何かを伝えるとき、

要するに〇〇であると伝えると、シンプルに伝えることができますよね。この時に使うのが抽象化です。

一方で、詳しく伝えたい時は、「~~など」と具体化を使うことで理解しやすくなります。

このように、相手、状況によって、具体化・抽象化を使い分けることはコミュニケーションにも役立ちますし、物事を整理して本質を理解するのに役立ちます。

出口式みらい学習教室では、論理的思考力の1つとして、具体化・抽象化の練習を授業で行っています。

幼児も対象とした教室ですが、子供が小さいころから自然に具体と抽象を行き来できるよう授業内容が工夫されています。

ある日、家庭で子供が抽象化・具体化を実践していることに気づきました。

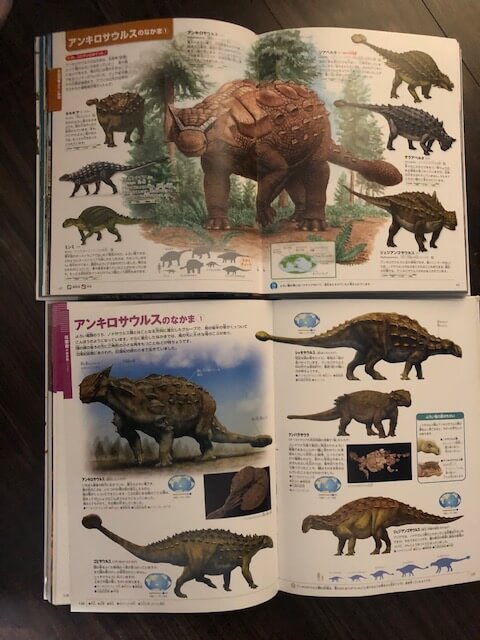

きっかけは恐竜図鑑を読んでいたとき

恐竜図鑑をお持ちの方はご存知だと思いますが、恐竜図鑑は、次のように一つ一つの恐竜がグループ分けされて掲載されています。

ある日、子供が図鑑を眺めながら、抽象化していることに気づきました。

子供は毎日これを眺めているうちに、

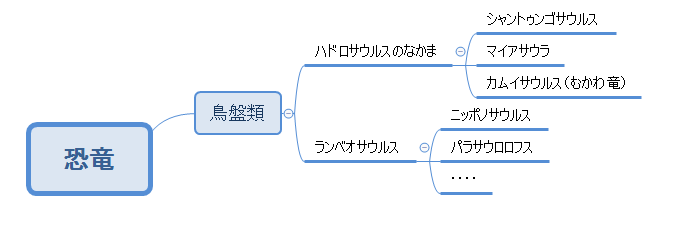

恐竜にはたくさんの種類があり、【肉食と植物食と雑食】、【恐竜と翼竜と魚竜】、【〇〇の仲間】というように、

グループ分けできる(抽象化)ことに気づいたようでした。

新しい恐竜を知るたびに、「これはティラノサウルスの仲間なんだ」と調べるようになりました。

出口式みらい学習教室に通うまで、論理的思考の大切さも、その一つである具体化・抽象化が子供にとって大切なこともわたしは知りませんでした。

教室に通っていなかったら、恐竜図鑑を見て、これを使って具体化・抽象化の練習ができることにも気づかなかったと思います。

まして、子供が具体と抽象を行き来できるようになったとしても、その変化に気づきもしなかったと思います。

子供が自然と具体と抽象を行き来するようになったこと以上に、自分がその変化に気づけたことが大きいかもしれません。

教室では親が子供の隣で一緒に授業を受けます。

もし公文式のように親が同伴しない授業形式では、授業で子供が吸収したことを親は知らないままになってしまいますよね。

毎回の授業では「そうだったんだ・・・」と冷やっとすることもあり、親にとって気づきの多い内容になっています。

これから通学される方には、可能であれば、父親・母親が交互(または一緒に)参加されるのをおすすめします。

我が家は夫と交代で通っていますが、子供が恐竜図鑑を見ながらグルーピングする姿を見て、夫が「具体と抽象を行き来しているね」と言っていたからです。

(夫の発言にひそかに驚きました)。

もし私だけが参加していたら、夫に子供の変化を理解してもらうのにも、ワンステップ必要になりますよね。

親がどちらも授業に参加することで、子供の変化に気づきやすくなると思いました。

子供が小学生になってPCを使えるようになったら、マインドマップの使い方を教えてあげたいです。

通学して2か月半ころにこの記事で書いた私の変化は、定着してきました。

記事を読んでいただければわかりますが、子供は「ママ、水」に類する言葉を言わなくなりました。

もし言ったとしても、何をどうしてほしいのか、子供がちゃんと言うまで私が待つようになりました。

教室に興味のある方は、この本にコンセプトが書かれています。

教材の販売がスタートしました。レビュー内容はこちらに書いています。

こちらの記事もおすすめ