エルカミノの小1体験授業に参加⇒入塾しました

東京都で人気の理数系専門塾エルカミノの体験授業に参加しました。

今回のブログ記事では、

●エルカミノ体験授業の内容

●うちが入塾を決めた理由

●他校ではなくエルカミノにした理由

について書いています。

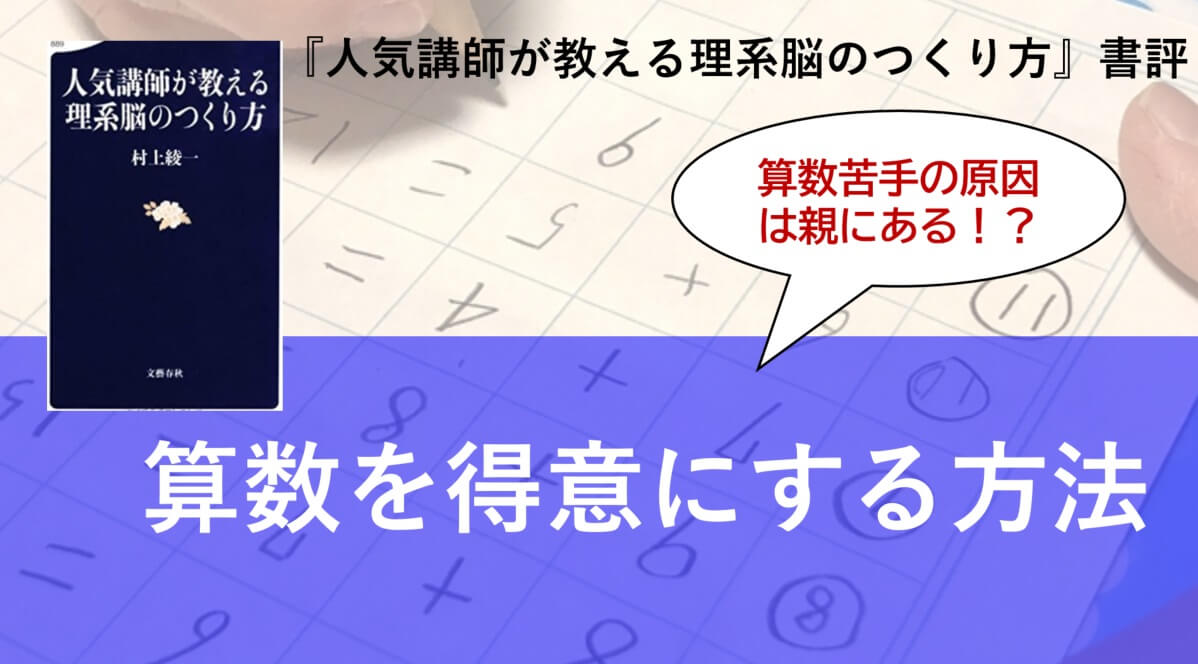

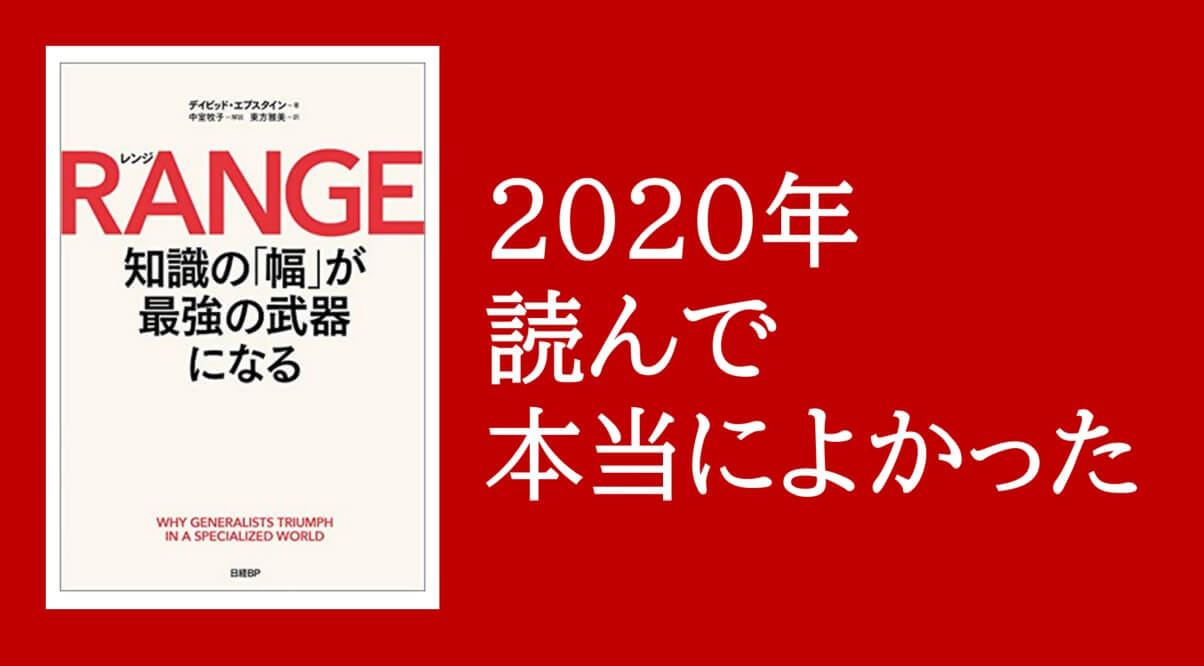

息子(1年生)が年中のときに知り、塾を立ち上げた村上先生の本を読んで感銘を受けてから、

入りたくても入れないと半ばあきらめていたエルカミノの塾生活がついにはじまりました。

低学年からエルカミノに通わせるか迷っている方に参考になれば嬉しいです。

目次

理数系専門塾エルカミノに入れたいと思った理由

エルカミノは都内で展開する、

知る人ぞ知る理数系専門塾です。

結論からいうと、エルカミノについて理解するには公式サイトでは不十分だと思います。

学習塾を立ち上げた村上綾一先生の下記書籍を読まれるのがいちばんです。

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”bump” balloon_shadow=”true”]うちは、私が下記書籍を読んだことがきっかけで、エルカミノに通わせてあげたいと思いました。[/word_balloon]

エルカミノに興味を持ったのは、将来のために学習塾をいろいろ調べていたときに偶然知ったのがきっかけです。

公式サイトから、ほかの有名学習塾とは違う、独自だけど強力な個性を感じ、

ずっと気になっていました。

その後、上記の本に出会い、

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”bump” balloon_shadow=”true”]この先生は本物だ。息子にこんな先生の指導を受けさせてあげたい…[/word_balloon]

と思いました。

思えばこのとき、すでにエルカミノにいれたい!とほぼ決めていたのだと思います。

もちろん、子どもの気持ちが第一ですが、

親目線でいちばん行ってほしいなと思ったのがエルカミノでした。

わたし自身、算数を好きでも嫌いでもありませんでしたが、

小さいころから、村上先生のようなコンセプトで教育を受けていたら、目の前の世界が変わっていたのではないか…

息子には自分の無知や勝手な思い込みで、間違った算数教育をさせたくないと思いました。

村上先生の本を読んだ感想はこちらの記事に書いています。

エルカミノの体験授業の内容は?

2月下旬頃になると、エルカミノ新小1年生の体験授業の内容がアップされます。

エルカミノは、サピックスや四谷大塚ほど有名ではありませんが、

申込みが定員に達するのが早く、

わたしが見た時は、すでに土曜日の枠はほぼ埋まっていました。

入塾には体験授業の参加が必須

入塾するには、3回の体験授業すべてに参加する必要があります。

3月に週1回のペースで計3回の体験授業が開催され、

3回目の体験授業の翌週に受付が開始されます。

1回の授業は80分。

冒頭にその日のニュースや祝日に関するお話(雑学)が10分ほどあったあと、

国語35分、算数35分という感じでした。

息子が参加した校舎では国語、算数は同一の先生が担当されていましたが、

ほかの校舎では国語と算数を別々の先生が担当するケースもあるようです。

体験授業に参加した感想

1クラス10名ほどで、決められた席に座ります。

全体の印象としては、

●名前を呼ばれたときにしっかり返事できる子が多い

●小学受験を経験したと思われる子がちらほら

●80分の授業に最後まで立たずに座っていられる

●生徒の国語のレベルが高い

授業を受けるのにこなれた印象の子が多い感じでした。

息子は名前を呼ばれたときに大きな声で返事することになれておらず(恥ずかしがり屋なので…)、

この点で逆に目立つほど、受け答えをしっかりできる子が多くて驚きました。

体験授業:国語の内容

国語はレベルが高いと感じました。

体験授業では、下記の「まんじゅうこわい」という絵本をいただきました。

体験授業でいただいた絵本。これを使ってじっくり読み込んでいく

やったことは、

- 先生の音読を1回聞き、質問に答える

- 先生が一部を音読、生徒も一部を音読する

- プリントが配られ、質問に記述(一部穴埋め)で回答する

まず、先生の音読がとても上手で、かつ子供向けにゆっくり読むのではなく、

大人が聞いても楽しめるほど自然なスピードでした。

ひらがなを目で追うのに慣れている子は先生の自然な朗読にも問題なくついけいき、ページをめくるタイミングもばっちり。

ひらがなを目で追うのに難がある子(息子も含む)は、文を指で追いながらがんばってついていく感じでした。

国語で焦ったのは、

音読を大きな声でスラスラ読める子、

2文の文章をさらっと大人のようなスピードで書ける子がいたことでした。

息子は音読も書くスピードもついていくのが結構大変でした。

息子が参加したクラスの子たちは、全体的に国語のレベルが高かったです。

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”bump” balloon_shadow=”true”]未就学児とは思えないレベルでした。[/word_balloon]

体験授業:算数の内容

算数はひとことでいうと「教えません」。

講義や板書はせず、とことん試行錯誤させることを重視していました。

授業では計算問題はやらず、

今の時点で足し算、引き算ができない子でも、

粘り強く考えれば解ける算数パズルをやります。

国語でも感じましたが、算数の授業でも村上先生のエッセンスを随所に取り入れている印象でした。

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”bump” balloon_shadow=”true”]

手持ちの武器で最大限たたかわせる感じです。

[/word_balloon]

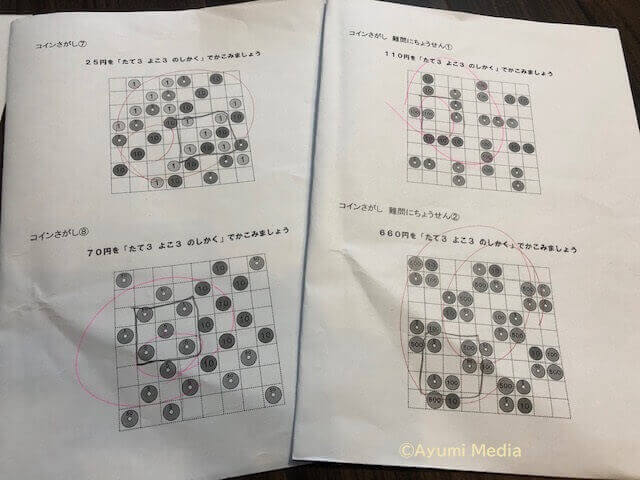

3回の体験授業では毎回異なる算数パズルに取り組みました。

エルカミノの先生によると、大切なのは

●各パズルのルールをしっかり理解できるか

●集中して粘り強く取り組めるか

体験授業でやった算数パズルは、すべてこちらの本に載っているものですが、

息子はルールを知っているパズル、ルールをまだ知らないパズルがありました。

ルールを知っているパズルはどんどん取り組んでいましたが、

初めてやるパズルはルールを理解するのに苦戦していました。

上記パズルはこちらで紹介しています。

体験授業or入塾に向けてエルカミノパズルに事前に取り組むのはナンセンス

入塾後にやったエルカミノの算数パズル

これからエルカミノの体験授業に参加する方への注意事項をお伝えすると、

市販の問題集にあるからといって、事前にやっておくのはおすすめしません。

エルカミノは「やったことが無くても正解できる」学力をつけることを重視している学習塾です。

そのためには、やったことのない問題に何度も触れる必要があり、

授業当日に初めて目にする問題をその場で考えることがとても重要だと、

入塾説明会でも説明されていました。

つまり、手持ちの武器で未知の問題に取り組む粘り強さ、

やってみようと最初の一歩を踏み出す気持ちをはぐくむことを大切にしています。

うちは年長のときにエルカミノパズルをやっていました。

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”bump” balloon_shadow=”true”]エルカミノは人気なので、入塾できないかも‥‥と思い取り組んでいました。[/word_balloon]

そのため体験授業で、息子は知っているパズルはさくさく取り組んでいましたが、

初めてやるパズルは、予想通りルールを理解するのに苦戦していました。

親心でつい、苦労するのを事前に防止したい気持ちになってしまうものですが、

これから体験授業や入塾を考えている方は、

あえてまっさらな状態で送りだすことをおすすめします。

かくいう私も、

息子がルールを理解できないあいだに、周りの子がどんどん〇をもらう様子にハラハラしてしまいましたが、

この「0→1」は必要なプロセスですので、

そもそも焦る必要はありませんでした。

ちなみに、算数は国語よりも生徒の進み具合はバラバラでした。

具体的には、

試行錯誤するのに慣れていない子、

パズルそのものが初めての子、

手が止まってしまう子もいる、

という感じでした。

この点、エルカミノを楽しめるかどうかは、算数パズルを楽しめるかどうかが大きいと思います。

- 国語・算数どちらもばっちりできる子もいれば、

- 国語はハイレベルだけど、試行錯誤するパズルに戸惑っている子、

- パズルは初めてで足し算もまだだけど、指で数えながら頑張る子

など、算数に対する反応はさまざまでしたが、

慣れてくるとみんな楽しんでいるように見えました。

エルカミノは低学年から通う必要はあるのか?

上記のとおり、算数はとくに「教えません」ので、

体験授業を受けた人のなかには、

これ、通学する必要はあるのだろうか?

家でも同じことができるのではないだろうか?

と思う方もいると思います。

私も同じことを感じましたが、入塾を決めました(理由は後述)。

国語は1冊をじっくり味わう

エルカミノの授業内容は小学1年~3年は基本、上記で書いた内容になります。

国語は絵本、詩、俳句などを扱い、1~2ヵ月かけて1冊読みこんでいきます。

多読はせず、1冊の本を精読することで、丁寧に読む・正しく読む習慣をつけます。

詳しいコンセプトはこちら。

算数は「教えない」「汗をかかせる」

算数は算数パズルに取り組み、授業では計算はやりません。

算数授業は基本、各生徒が自分のペースで算数パズルに取り組み、

先生が回って、正解した問題に〇をつけていきます。

明らかにつまずいている場合は、ルールを再度説明したり、

ヒントを出したりしますが、生徒が1人で取り組むスタイルです。

ルールの解説はしますが、黒板を使って正解の解説はしません。

詳しいコンセプトはこちら。

計算・書き練習は宿題で

宿題は、国語ドリル、計算ドリル、算数パズルがでます。

到達目標は、

●1年生のうちに3年生までの漢字をやる

●3年生までに6年生までの計算問題を終える

宿題の量はぜんぜん多くなく、

ドリルは国語・算数1日1枚で、算数パズルは1日1問です。

この量からも、学習習慣を身につけることを重視していることがわかります。

宿題用ドリルは市販の公文ドリルを使います。

公文で算数・国語をやっている場合は、公文プリントを代わりに出すのでOKです。

(うちは算数だけ公文プリントを出してOKにしてもらっています)。

エルカミノに入塾を決めた理由

少し、自宅でもできるかな…とも思いましたが、エルカミノに入塾を決めました。

入塾を決めたのは、

●息子が通いたいと言ったから

●週1回、学習塾の場を借りることで試行錯誤の習慣づけがしたかったから

●国語のじっくり精読するスタイルが良いと思ったから

なのですが、最大の理由は「試行錯誤の習慣づけがしたかった」です。

エルカミノは自宅でもやろうと思えばできます。

息子は年中の冬から毎朝の学習習慣をつけたので、

毎日の学習に算数パズルを組入れれば、自宅でできたとも思います。

ですが、自宅だと公文の算数プリントがあるので、毎回パズルに集中するとは限りません。

なにより現在、気持ちの大部分が極真空手に集中している状態ですので、

自宅でこまごまやるより、学習塾の場を借りて週1回じっくり集中してもらうのがいいと思いました。

3回の体験が終わり、数日たっても息子の「通いたい」気持ちに変化はありませんでしたので、

もう一度確認して、入塾の申込をしました。

想定される質問

Q.村上先生の授業を受けられる?

残念ながら現在は授業を担当されていないようです。

村上先生の教え・考え方を学びたい方は、書籍を読まれるのがおすすめです。

Q.先生は厳しい?

息子がお世話になる校舎には低学年担当の先生が2人います。

2人とも優しい対応でした。

Twitterを見る限りでは、校舎によって先生の厳しさには違いがありそうです。

3回の体験授業はすべて同じ校舎で受ける必要はなく、

1回目はA校、2回目はB校のように選べますので、気になる人は複数校舎を体験してみるのがおすすめです。

体験で受けた校舎でない校舎に入塾することもできます。

Q.入塾に求められるレベルは?

体験授業と4月からの入塾で求められるのは次のレベルです。

●ほぼすべてのひらがなとカタカナが読める

●自分の名前がひらがなで書ける

●指を使えば20までのたし算とひき算ができる

求められるレベルは高くないですよね?

自分の名前だけひらがなで書けて、あとは読めればOKです。

そうはいっても…

体験授業での生徒のレベルの高さに驚き、凹んでいたので(←今おもえば不要な焦りでした)、

体験授業後に、入塾のOKがもらえるか内心ドキドキでした。

体験授業期間中、担当の先生から1回目と2回目の体験終了後に電話がありました。

このときに聞いてみたところ、

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_hide=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]全然問題ないですよ~[/word_balloon]

とのことでしたので、入塾説明会でいわれる上記レベルさえクリアしていればOKです。

(もちろん本人に通いたい気持ちがあることが前提です)。

Q.授業のときついていけなかったら?

といっても、ついていけるか不安になるかもしれません(私は今でもちょっと不安です)。

授業では国語・算数ともに、補佐の先生がいらっしゃいます。

算数パズルは本当に、生徒それぞれのペースで進みますので、

苦戦している子には担任の先生または補佐の先生がルールを補足で説明してくれたり、ヒントを出してくれたりします。

丸つけについては、先生が席を回って解き終えたパズルが正解の場合は、思考を邪魔しないように黙ってさらっと丸をつけます。

間違っている場合は、「違っているよ」と伝える感じです。

先生に聞いた話によると、入塾後についていけずに泣きながら教室を出て行ってしまう子もいるようです。

これを聞いて、「ありそうだな…」と思いました。

決して、できない子を置き去りにする塾ではありませんが、

周りの子がさくさく進んでいる様子は嫌でもわかってしまいますので、

焦りから泣きたくなることもありそう‥‥と思いました。

それほど全体的にハイレベルな印象だったのです!!

Q.入塾申し込みはいつするの?

入塾には体験授業の参加が必須ですので、まず体験授業の枠が埋まらないうちに申し込みましょう。

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”bump” balloon_shadow=”true”]2月はじめころから公式サイトをチェックするのがおすすめです。[/word_balloon]

体験授業のときに入塾受付のURLが配られます。

最後の体験授業が終わってから受付開始まで1週間ほどあえて時間をおくことで、

子供の通いたい気持ちが変わらないことを前提に入塾受付しています。

子供って初めてのものに触れると「やりたい!」と気持ちが盛り上がりますが、

1週間後にも同じ気持ちかはわかりませんよね。

[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”bump” balloon_shadow=”true”]

よくわかっているな~と感心しました。

[/word_balloon]

うちも、エルカミノの方針にしたがい、

入塾申し込みをするときに、再度息子に意向を聞きました。

体験で苦戦した息子、毎回聞くたびに「エルカミノいきたい~」という回答でした。

(ついていけるか本当に不安でしたので、何度も子供に確認しました‥‥)。

四谷大塚、サピックスでなくエルカミノを選んだ理由

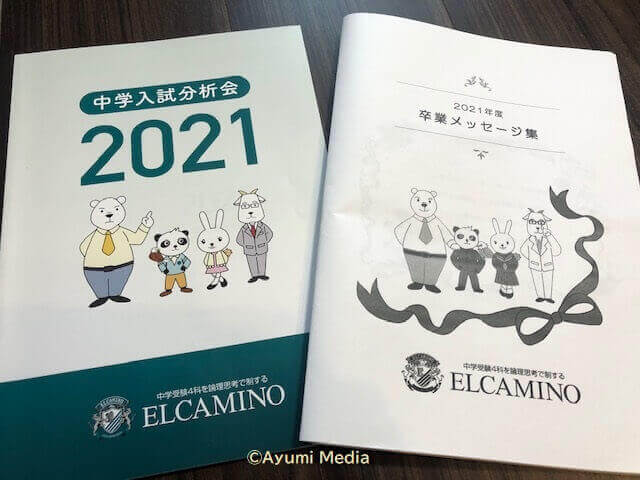

入塾後にこの資料をいただきました。

この資料をみると、生徒の人数に対する難関中の合格者数に驚きます。

息子には中学受験はさせたいなと思っていますが、

難関校の合否には私はこだわっていません。

希望の学校に合格にできればもちろん嬉しいですが、

合否よりも、算数を通じて試行錯誤する楽しさ、考える醍醐味を知ってもらい、それが習慣化すれば、

もうそれだけでも通わせた甲斐があると思っています。

今は、インプットしたものをそのままアウトプットしても通用しない時代ですよね。

試行錯誤する、考える、分析する、手持ちの武器でまずやってみる、

この習慣が定着すれば、時代の変化にも適応していけると思いました。

そのために、四谷大塚やサピックスではなく、エルカミノを選びました。

村上先生の本から、難関校合格にとどまらない「教育に対する本気の想い」が伝わってきたのも、

エルカミノ以外、最初からほぼ考えなかった理由です。

宮本算数教室ももちろんよかったのですが、枠に限りがあり、気づいたときには時すでに遅しでした。

4月から授業がはじまりました(息子のクラスは6名ほど)。

私は村上先生のプチファンですので(笑)、これからも記事で紹介していく予定です。

東京で通える学習塾はこちらにまとめています。

サピックスとエルカミノを比較してみました。

こちらの記事もおすすめ